试戴片摆放位置对高度近视配镜的影响

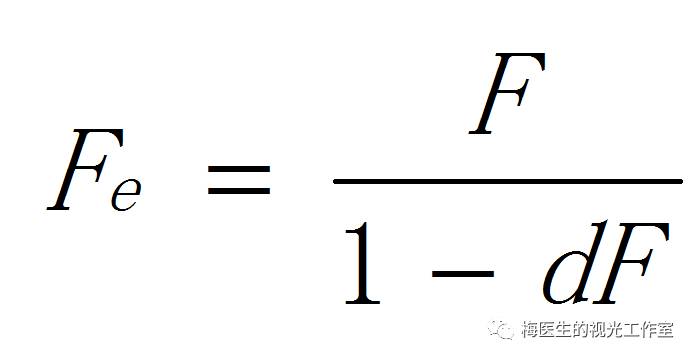

由于有镜眼距离的因素,所以验配接触镜时,我们就要把框架眼镜的处方换算为接触镜的处方光度,或称角膜顶点距离换算。只不过这里换算的是把放置于角膜前12~14mm的框架镜光度换算为紧贴着角膜的接触镜光度,此时镜眼距离为0。这个换算的公式是:

其中Fe是有效屈光度,F是框架眼镜验光的光度,d是镜眼距离。

其中Fe是有效屈光度,F是框架眼镜验光的光度,d是镜眼距离。

举个例子:一个-15.00D的高度近视患者,验光时用试镜架做主觉验光,用一片-14.00D和一片-1.00D的球镜试戴镜组合。由于镜片比较厚重,试戴架戴上后镜眼距离大,-14.00D的镜片放在试镜架靠内一侧,距离角膜14mm,-1.00D的镜片放在试镜架靠外一侧,因为前面的镜片比较厚,所以这片试戴镜距离角膜17mm,我们称这个为组合A(高度数靠近角膜)。如果按-15.00D做配装眼镜,此时戴镜后镜眼距离变为12mm。我们先用有效屈光度的公式计算一下,在镜眼距离为12mm位置,上述试镜架镜片组合的有效屈光度是多少?(图1)

图1 不同光度的摆放顺序不同,有效屈光度不同

-14.00D的镜片放在试镜架靠内一侧,距离角膜14mm,如把距离变为12mm,就是把F=-14,d=(14-12)mm=0.002m代入上述的公式中,计算结果是-13.62D,即在这个距离上的有效屈光度是-13.62D。

-1.00D的镜片放在试镜架靠外一侧,距离角膜17mm,如把距离同样变为12mm,就是把F=-1,d=(17-12)mm=0.005m代入上述的公式中,计算结果是-1.00D。

这个组合A在12mm处的有效屈光度就是(-13.62)+(-1.00)=-14.62D。

如果反过来把-1.00D的镜片放在试镜架靠内一侧,距离角膜14mm,-14.00D的镜片放在试镜架靠外一侧,距离角膜17mm,我们称这个为组合B(低度数靠近角膜)。按-15.00D做配装眼镜,此时戴镜后镜眼距离变为12mm。用有效屈光度的公式再计算一下,在镜眼距离为12mm位置,组合B的有效屈光度是多少?

-1.00D的镜片放在试镜架靠内一侧,距离角膜14mm,如把距离变为12mm,就是把F=-1,d=(14-12)mm=0.002m代入上述的公式中,计算结果是-1.00D。

-14.00D的镜片放在试镜架靠外一侧,距离角膜17mm,如把距离同样变为12mm,就是把F=-14,d=(17-12)mm=0.005m代入上述的公式中,计算结果是-13.08D。

这个组合B在12mm处的有效屈光度是(-1.00)+(-13.08)=-14.08D。

组合A和组合B因为镜片摆放顺序的不同,二者的有效屈光度也不同。如果屈光度不高的时候,这种影响还不大,但是如果是高度近视/远视时,这种变化就会明显起来。在这个例子中,当我们按组合A的试戴镜摆放方式,高度数靠近角膜,12mm的有效屈光度是-14.62D;但定制的12mm镜眼距离的配装眼镜是-15.00D,会过矫正0.38D;当我们按组合B的试戴镜摆放方式,低度数靠近角膜,12mm的有效屈光度是-14.08D;但定制的12mm镜眼距离的配装眼镜是-15.00D,会过矫正0.92D。

当近视屈光度越高,试戴时镜眼距离越大时,配装镜会比试戴镜近视过矫正越多。

有兴趣的同学可以自己计算一下上述案例如果是正镜的情况,会得到相反的结论:当远视屈光度越高,试戴时镜眼距离越大时,配装镜会比试戴镜远视欠矫正越多。

如果使用综合验光仪,内部的镜片组的镜眼距离更大,这种差异可能还会更明显。临床实践中应该注意这个问题:因为试镜架的镜眼距离常常都比配装眼镜大一些,高度近视试镜的光度可以略欠矫正,而高度远视试镜的光度可以略过矫正些。要想精确量化这个细微的变化,可按本文的方法自行计算。

正透镜对眼的有效屈光度,视其到眼的距离增加而增加,到眼的距离减少而减少。负透镜对眼的有效屈光度,视其到眼的距离增加而减少,到眼的距离减少而增加。在对高度屈光不正验光时,光度高的试戴镜应该放置在靠角膜的一侧,镜眼距离应该尽量减少。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_66dd29390102x26z.html

留言

張貼留言